人事評価制度は、従業員のモチベーションを高め組織の成長を牽引する重要なエンジンです。しかし、制度設計や運用に不備があると、従業員のエンゲージメントを著しく低下させ組織全体のパフォーマンスに悪影響を及ぼしかねません。実際、会社に伝えなかった退職理由をアンケートにとったところ、22%の方が「評価・人事制度に不満があった」と回答しており、これは「人間関係が悪い」「給与が低い」「会社の将来性に不安」に次いで4番目に高い割合の理由です。こういった現状を踏まえて、本コラムでは、人事評価の現場でよく見られる落とし穴と、その具体的な対策について解説します。

参考:エン・ジャパン株式会社「本当の退職理由に関する調査レポート」2024年版

目次

- 1. 評価基準に関する誤解と解決策

- 2.エンゲージメント向上を実現するための客観的視点の獲得

- まとめ

1. 評価基準に関する誤解と解決策

1-1.評価基準が明確であれば社員は頑張れると思い込んでしまう

明確な評価基準の設定は、人事評価の第一歩として不可欠です。しかし、「基準さえ明確にすれば、社員は自ずと目標達成に向けて努力するだろう」という考えは、落とし穴の一つです。

評価基準や目標設定が、評価者(会社側)の一方的な視点に基づいていたり、社員の能力や実情を考慮していなかったりする場合、社員は納得感を得られずモチベーションを大きく損なう可能性があります。

例えば、評価担当者が「年間契約数30件以上でS評価」という目標を設定したとします。評価者側は、この目標を達成困難ではあるものの社員の挑戦意欲を掻き立てるものだと期待するかもしれません。しかし、社員からすれば、「到底達成できない目標だ」と感じ、最初から諦めてしまうことも考えられます。このような労使間の認識のずれは、エンゲージメント向上を妨げる大きな要因となります。

【対策】労使間の納得感を高める目標設定

会社全体の目標から逆算する

会社のビジョンや戦略に基づいた全体目標を明確にし、それが各部署、各個人の目標にどのように繋がっているのかを具体的に示す必要があります。それぞれの目標達成に必要な要素を洗い出し、個々のメンバーが担うべき役割を明確にすることで、社員は自身の貢献を理解しやすくなります。

社員自身が目標設定に関わる

可能な範囲で、社員自身に目標設定や評価基準の作成に参画してもらうことで、「自分自身で決めた」という主体性を高めることができます。これにより、目標に対する責任感が生まれ、達成意欲の向上に繋がります。

結果だけでなくプロセスも評価する仕組みを作る

目標達成の結果のみを評価するのではなく、目標達成に向けたプロセス、努力、行動も評価に加えることで、社員の頑張りをより多角的に捉えることができます。例えば営業職であれば、売上高や契約件数といった結果だけでなく、顧客との面談件数や提案数といったプロセスも評価項目に含めることが有効です。ただし、プロセスの評価項目は数字で測れる定量的なものに限りましょう。定性的(数字では測れない要素。やる気や本人の性格など)な指標にしてしまうと、評価者によって評価が変わってしまうためです。

1-2.評価シートは詳細に作った方が良いと思い込んでしまう

評価項目を細部にまでこだわり、網羅的に設定しようとするのは、人事評価担当者が陥りがちな思考の一つです。しかし、評価項目が多すぎると、評価作業が煩雑化し、本来の目的である社員の成長促進や育成、フィードバックがおろそかになってしまう可能性があります。

詳細すぎる評価シートは、評価者にとって大きな負担となり、「評価シートを完成させること」自体が目的化してしまうことがあります。また、社員からすると、納得できない評価項目が増え、不満の原因となることもあります。さらに、会社の事業環境や外部環境が変化した場合、詳細に作り込んだ評価シートは柔軟に対応できず、改訂に多大な労力を要する可能性があります。

【対策】評価項目を厳選し、育成視点を重視する

評価と育成に必要な項目に絞り込む

評価シートの項目は、社員の成長を促し、育成に繋がる本当に必要なものに絞り込むべきです。各評価項目の目的を明確にし、それが社員のどのような行動や能力の向上に繋がるのかを意識することが重要です。

シンプルで分かりやすい評価シートにする

評価者と社員の双方にとって、理解しやすく、運用しやすいシンプルな評価シートを目指しましょう。抽象的な表現は避け、具体的な行動に基づいた評価項目を設定することが望ましいです。複雑にしすぎてしまうと、「評価シートをつける」ことが目的になってしまい、運用しきれなくなってしまいます。

定期的な見直しを行う

評価シートは一度作成したら終わりではなく、定期的にその有効性を見直し、必要に応じて改訂を行うことが重要です。会社の状況変化や社員からのフィードバックを反映させることで、より実効性の高い評価シートへと進化させることができます。

1-3.全ての社員の期待に応えられるものを作ろうとしてしまう

人事評価制度を設計する際、「できるだけ多くの社員が納得し、満足できるような制度を作りたい」と考えるのは自然なことです。しかし、全ての人にとって完璧な人事評価制度を作り上げることは、現実的に不可能です。

社員一人ひとり、能力、経験、価値観、キャリア目標は異なります。全ての人に同じ評価基準を適用しようとすると、評価の仕方が複雑化し、かえって曖昧な評価になりやすくなります。その結果、正確な評価ができない評価者が増えたり、社員が納得できない項目が増えたりする可能性があります。

特に、会社の人事評価制度が変わる際、評価が高い層や低い層は現状維持を望む傾向がありますが、中間層(ボリューム層)は自身の評価が向上することを期待することが多いとされます。しかし、全ての中間層の評価を上げることは現実的に難しく、期待外れに終わった社員の不満を招く可能性があります.

【対策】評価の目的を明確にし、個人に合わせた評価基準を作る

共通の評価軸と個別の評価軸を組み合わせる

会社の理念や求める人物像といった共通の評価軸は持ちつつ、職種、部門、役割に応じて個別の評価軸を設定することが効果的です。これにより、それぞれの特性に合ったより適切な評価が可能になります。

評価制度の目的を明確に伝える

評価制度が、全ての社員を同等に評価することではなく、個々の成長を支援し、組織全体の目標達成に貢献することを目的としている点を、社員に丁寧に説明することが重要です。

1-4.人事評価を給与査定や昇進のための手段としか考えていない

人事評価の結果が給与や昇進に直接結びつくことは一般的ですが、人事評価の役割をそれだけに限定してしまうのは、大きな問題です。

人事評価を単なる給与計算や昇進のためのツールとして捉えてしまうと、評価者は目標の達成・未達成にのみ注目しがちになり、社員の成長意欲や潜在能力を引き出すという本来の目的を見失ってしまう可能性があります。また、社員も高い目標への挑戦を避け、達成しやすい低い目標を設定する傾向に陥りやすくなります。さらに、目標未達の場合には、将来への不安を感じさせてしまう可能性もあります。

【対策】人事評価を人材育成と成長促進の機会と捉える

人事評価は成長のための仕組みであると明確に伝える

人事評価は、社員の能力開発やキャリア形成を支援するための重要な機会であることを、経営層から社員一人ひとりに対して明確に伝える必要があります。

成長意欲とモチベーションを引き出す目標設定

何に注力してほしいか、どのような成長を期待しているかを具体的に伝え、それに基づいた挑戦的な目標を社員自身に設定させるよう促します。上司が一緒に目標設定を支援し、あくまで部下自身が目標を設定するという構図を作ることで、「やらされ感」をなくすことが重要です。

フィードバックを重視する

評価結果だけでなく、具体的な行動や成果に基づいて、良かった点や改善点を丁寧にフィードバックすることで、社員は自身の成長を実感し、次のステップへと繋げることができます。

1-5.多少評価の理由が曖昧でも従業員が納得すると思い込んでいる

評価者が、自身の評価に自信があるあまり、明確な根拠や事実を示さずに評価を伝えても、社員は納得するだろうと考えるのは危険です。

社員は、なぜそのような評価になったのか、具体的な理由を知りたいと考えています。曖昧な説明や主観的な印象だけでは、社員は評価を押し付けられたと感じ、不満や不信感を抱いてしまいます。これは、エンゲージメント低下の直接的な原因となります。

【対策】客観的な事実に基づいた評価と丁寧な説明

客観的な視点と事実に基づいた評価

評価を行う際は、個人の主観や印象に頼るのではなく、具体的な行動や成果、客観的なデータに基づいて判断することが重要です。

評価の根拠を明確に伝える

評価結果を伝える際には、どのような基準で、何と比較して評価したのかを具体的に説明することが不可欠です。

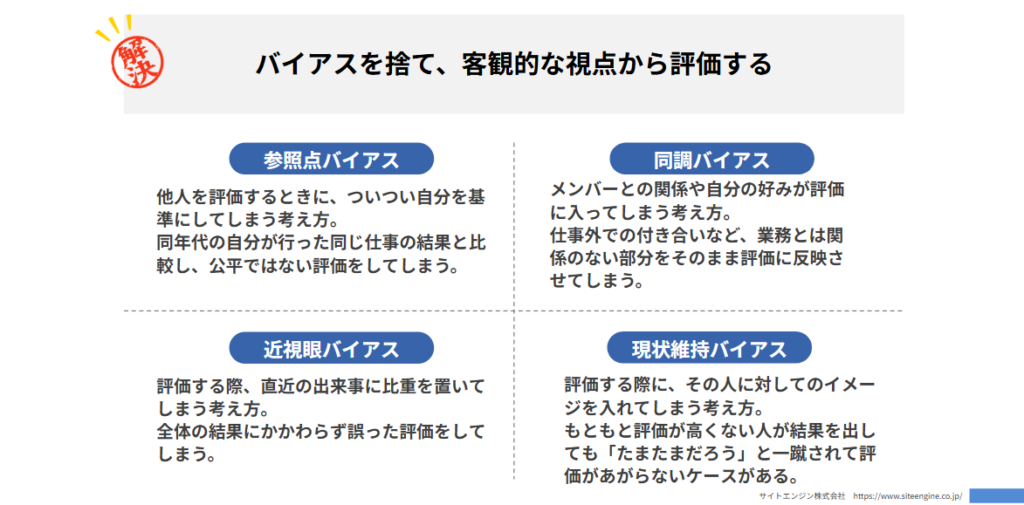

評価者自身のバイアスを認識し、排除に努める

評価者の参照点バイアス、同調バイアス、近視眼バイアス、現状維持バイアスといった様々なバイアスが評価に影響を与える可能性があることを認識し、研修などを通じてバイアスへの理解を深め、客観的な評価を行うためのトレーニングを実施することが重要です。GO株式会社のエンジニア、お箸年さんの事例は、参照点バイアスによってメンバーの成長を阻害してしまった失敗談として参考になります。

何と比較して評価したかを明確にする

本人の過去の実績、過去最高の実績、過去の平均、他の部署の類似ポジションの社員など、何と比較して評価を行ったのかを具体的に伝えることで、評価の納得感が高まります。評価は「今後そのような行動を増やしてほしい」というメッセージであることを意識し、具体的なフィードバックを行うことが大切です。

2.エンゲージメント向上を実現するための客観的視点の獲得

客観的な人事評価は、社員の納得感とエンゲージメントを高めるための重要な要素です。客観的な視点を獲得し、組織全体に効果的に定着させるためには、以下の2つの側面からの取り組みが有効です。

2-1.自社に合った評価方法の採用

画一的な評価方法が全ての企業に適しているわけではありません。自社の企業文化、組織規模、事業特性、社員の構成などを十分に理解した上で、最適な評価方法を選択することが重要です。評価方法を決定する前に、自社の人数、予算、社員間の雰囲気、コミュニケーションの状況、ミッション・ビジョン・バリュー、会社の性格(スピード重視、成果重視、プロセス重視など)を改めて確認しましょう。

a. 360度評価

上司、部下、同僚など、多方面からのフィードバックを評価に反映させることで、客観性を高めることができます。コミュニケーションが活発な企業や、ある程度の規模の企業に向いています。ただし、評価者間の調整や人間関係への配慮が必要です。

b. MBO(目標管理制度)

個人またはチームで目標を設定し、その達成度合いによって評価します。社員の主体性を高めたい企業や、目標達成を重視する企業に適しています。ただし、定量的な評価に偏りやすく、短期的な視点になりがちな点に注意が必要です。

c. OKR(Objective and Key Results)

挑戦的な目標(Objective)と、その達成度合いを示す主要な成果(Key Results)を設定する評価方法です。変化の速い業界やイノベーションを重視する企業に向いています。達成困難な目標設定となるため、モチベーション維持が課題となることがあります。

d. コンピテンシー評価

企業の求める人物像(ロールモデル)を明確にし、社員の行動特性や能力を評価します。成果だけでなく、プロセスや長期的な貢献を重視する企業に適しています。ロールモデルの設定を誤ると逆効果になる可能性があります。

2-2.公平な判断を補助できるツールの導入

近年、HRテックツールの進化は目覚ましく、人事評価においても客観的な視点の獲得や効率化に大きく貢献しています。特にAIを活用したツールは、その可能性を広げています。

HR業務をサポートするツールを活用することで、評価スキルの向上、客観的な視点の獲得、評価業務の効率化などが期待できます。

HRテックツールには、様々な種類が存在しており、例えば従業員のスキルや育成状況を一元管理し、可視化する機能を持つツールもあります。このようなツールを活用することで、人事評価の際に客観的なデータに基づいた判断が可能になり、より納得感の高い評価に繋げることができます。

HRテックツールの例:ラクテス

オンラインでのテスト作成・受験が可能なツールです。業務に対する理解度や専門知識の有無などをテストすることで、人事評価に客観的な視点を取り入れることができます。「評価基準を作るのが難しい」という方でも、あらかじめ用意されているサンプルのテストを使えばすぐにスキルのチェックができます。

まとめ

人事評価制度は、企業の成長と従業員のエンゲージメント向上に不可欠な要素です。本稿で解説したような陥りがちな落とし穴を理解し、適切な対策を講じることが重要です。

自社の人事評価における課題を明らかにし、評価基準や評価手法が適切かどうかを改めて検討しましょう。労使双方が納得できる評価を実現するために、客観的な視点を取り入れ、自社の状況に合った評価方法を採用するとともに、必要に応じてHRテックツールの活用も積極的に検討してください。

人事評価制度の改善は、従業員のモチベーション向上、離職率の低下、生産性の向上、企業文化の形成、コミュニケーションの活性化など、多岐にわたる効果をもたらし、ひいては企業の持続的な成長に繋がります。今こそ、自社の人事評価制度を見直し、エンゲージメント向上への第一歩を踏み出しましょう。

タグ: 人事評価